Project

Beyond Motion Graphics

CONCEPT

これからの表現と、これからの技術

WOWではこれまで多種多様な映像制作に取り組んできました。そのなかでも、グラフィックデザインをベースに質感や奥行き、動きを加えた映像を「モーショングラフィックス」と呼び、様々な試行錯誤を繰り返してきました。WOWの表現の中核を形成しているのはこのモーショングラフィックスと言って過言ではありません。

表現と技術は密接に関わりあいます。それは20世紀の美術の大きな変動を見ても明らかです。作り手の想いやアイデアを、どのような技術で具体化するかは、時代とともに移り変わらざるをえないのです。20年前、WOWが表現を始めたころと今では、表現技術も大きく変わりました。そしてこれから、一つの大きな流れが生まれつつあります。

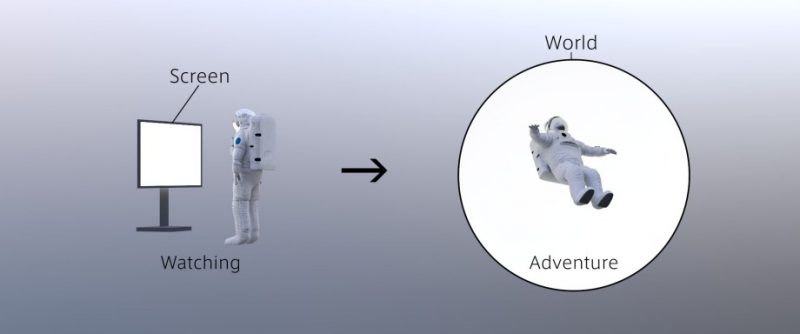

視覚の冒険のために

今後、視覚そのものに直接影響を与える、ヘッドマウントディスプレイ的なメディアが普及することが考えられます。こうしたメディアはユーザーに深い没入感を与えると同時に、身体的な平衡感覚さえもコントロールすることが可能となります。ユーザーがモーショングラフィックスの中に入り込んだ時、どんな感覚が生まれるでしょうか。どんなデザインが必要でしょうか?

これまでは「見る」対象物だったビジュアルデザインが、新しいメディアを通じて「世界」そのものになっていくのです。私たちは表現者として、この新しい流れに大きな関心を寄せています。全天球型のモーショングラフィックス。スクリーンという枠のない世界そのものを「冒険」するかのような体験。WOWの新しいモーショングラフィックスへの挑戦プロジェクト「Beyond Motion Graphics」が始まります。

モーショングラフィックス座談会Vol. 1

参加メンバー:鹿野護 / 工藤薫 / 中路琢磨 / 森脇大輔 / 中間耕平 / 柴田大平 / 北畠遼 / 近藤樹 技術と表現の関係 鹿野 ちょっと前置きを話しておきます。今、私たちは、WOWというチームで映像を作っていて、日々、様々な映像をデザインしていますよね。今日集まってもらったメンバーはフラットなグラフィックスから、質感重視の3DCGまで、とても幅広い表現力を持っている強者揃いですね(笑) そこで、皆さんも実感していると思いますが、技術と表現は密接に関係しているなと。特に20世紀前半の美術的表現の変化、たとえば印象派やキュビズム、ポップアートなど、技術の変化に大きな影響を受けている。特に面白いなと思うのが、1950年代中盤にポップアートと入れ替わるような形で、プログラミング言語が生まれているんです。それはすぐに表現に結びつかないんだけれど、MTVを始めとするミュージッククリップ全盛の陰で、脈々とメディアアートとして今に繋がっている。 WOWの表現はもともとCM向けのコンピューターグラフィックスが中心でした。しかしこの10年で大きく様変わりしました。今では、インタラクティブな表現を始めとして、インスタレーションやアプリ、UIのデザインも手がけている。最近の映像でいうと4Kや立体視なども手がけてきましたし、最近だとOculusやYoutube360などの全天球型の映像も実に面白いメディアではないでしょうか。 ちょっと前置きがながくなってしまいました。ようするに、WOWはここ数年でいろいろと表現の幅を広げてきたわけですが、ここらで一旦立ち止まって、表現と技術の関係性を振り返ってみるのはどうかと。新しい技術をしっかり捉えて、我々が目指すべき「次の表現」について語り合あうのはどうかと思うわけです。 お気に入りの映像をみんなで見てみよう 鹿野 今日の座談会は、みんなで映像を見ながら雑談をしようという会です。まあ気軽に、マニアックな視点で映像を語り合いましょう。一人ひとつずつの映像をセレクトしてもらっていると思いますので、早速始めましょうか。 中間 このメンバーだと、変なものは見せられないですねぇ(笑)。誰から行きます? 工藤 それでは、自分から行きます。懐かしいというか、人によってはかなり見慣れている作品なのですが。PSYOPが製作したコマーシャル映像です。 一同 おお、懐かしいですね。 工藤 パッと見た感じではフラットな表現なのに、カメラワークやアニメーションによって、深い奥行きが作り出されています。おそらく2Dではなくしっかり3DCGで作られているんですよね。短いながらストーリーもしっかりしていて、飽きずに最後まで見ていられる。最初に見たのは10年ぐらい前かもしれませんが、全然色褪せない。 鹿野 確かに色褪せないですねぇ。おそらくWOWのデザイナーの殆どが一度は見て、何らしかの影響を受けていると言ってもよい定番の映像とも言えます。ありがとうございました。 北畠 次は僕が選んだ映像を見てください。アナログデジタルというクリエイティブカンファレンスの2013年のオープニングです。breederというスタジオが作った映像です。全体的に絵の構図や、力強さ、緊張感など、素晴らしいと思います。 北畠 シルエットの上に単に映像を重ねているだけではなく、人体の動きに合わせて貼り付けられているかのように合成されているんです。 鹿野 本当だ。これはすごい。いいですね。 中間 かっこいい。どうやってトラッキングしているのかな。確かメイキング映像もありましたよね。 北畠 ありました。どうやらmochaをつかってトラッキングしているようですね。それと、素晴らしいモーショングラフィックスは音楽も非常に重要だと思うのですが、この映像はそうした音と映像のマッチングがとても良いんです。音楽の構成や映像とのリンクが素晴らしい作品ですね。かなり好きです。 中路 では次は自分の番ですかね。 勅使河原くんのhello worldという作品です。アルゴリズムからどんどん自動生成される映像なのですが、とにかくタイムラインに縛られずに、無限のパターンが作り出されていく点が好きなんです。 鹿野 Flashで作られているんでしたっけ? 中路 Flashだったと思います。反応拡散系の図案が次々と生まれては消えていく。見るというより眺めるような感覚、環境の一部を見ているような。そう、映像というよりも現象のような感じですよね。現象を生のまま表現して、その先を想像させてるような。 工藤 これ、どうやって作ってるんだろう? いわゆる普通の映像の作り方をベースに考えると、まったく作り方の想像がつかないですよね。 森脇 では次は自分がいきます。確か私がWOWに入社して2年目ぐらいだったと思うんですけれど、その時自分が考えていたモーショングラフィックスとVFXの中間ぐらいの領域、その領域のど真ん中にポンとこの映像がはまりました。 中間 おお、そうなんだ。自分もこの映像の中盤がすごい好きなんです。ゆっくりになるところなんか、すごく興奮します(笑 一同 (笑) 森脇 この映像を見てからVFXとかモーショングラフィックスといったジャンルを分けて考えなくなりました。自分の頭の中にあった境界を超えさせてくれた作品だったのかもしれません。この映像は最初は何が起きているのかよく分からないですよね。見続けていくと段々何が起きているのかが分かってきて、何回も見返すことによって、ようやく面白さが分かる。そんなところもとても大好きで、今でも定期的に見ている映像の一つです。 鹿野 これは実写がベースでCGが使われているのかな? 中間 いや、これはCGは使われていないですね。実写だけの合成です。よく見ると合成がうまくいっていないところが一杯あります。後ろの方がずれていたりとか。確かメイキング映像もあって、ミシェル・ゴンドリーがキッチンかなんかで映像の指示を出している。 森脇 結構アナログというか、実写の切り貼りを駆使して、力技で作られている映像ですね。もう12〜3年ぐらい前の古い映像ですから画質も悪いですし。 北畠 いや〜久しぶりに見ましたが、久しぶりに見ると面白いですね。やっぱり。 中間 次は私の選んだ映像です。ちょっとセレクト間違えちゃったかもしれません(笑)。この映像はフランス人の男性と女性のユニットによる作品です。アメリカ的でない、とてもヨーロッパっぽいテイストが好きなんです。さっきのミシェル・ゴンドリーもそうでしたけど、音と映像のリンクがきっちりしていて気持ちがいい。あと、一番最後の展開が好きでたまらない。 中路 この映像は同じパターンで展開していくから、途中で飽きずに作るのが難しそうですね。最後までやり切る持続力が必要というか。 北畠 これはフラクタル的な構造なんですかね? 中間 そうですね。どんどん奥があるみたいな感じ。あ、今急に展開変わったね。 柴田 今も変わりましたね。 北畠 皆さん完全に仕事モードで見てますよね(笑) 鹿野 あれ?最後にとんでもない急展開しちゃいましたね?なんだこれ〜? 中間 そうなんですよ。で、これで終わっちゃうという。この全部積み上げて最後にばーんとちゃぶ台を返す感じが、もう最高。初めて見たときびっくりして。モザイクのかかったおじさんが踊りだすっていうのも、もうわけわかんない。最初に見た時にすごい衝撃を受けました。今まで何だったんだ!みたいな。そういうところが好きです。 工藤 中間さんがこういう映像をセレクトするのって意外ですよね(笑) 柴田 次は私の番ですかね。最近だと表現自体にはあまり関心がなくなってきていまして、作っているプロセスとか、偶然生まれる何か、みたいな直接映像と関係のないところに興味があるんです。エラーやグリッチのような、いわば現象のようなものといってもいいかもしれません。たとえばパソコンで言ったらデータモッシングのような。カニエ・ウェストのPVで画面がグチャッとなってしまうような表現がありますよね。あと、ちょっと話は離れるかもしれませんが、他のスタッフにアニメーションをお願いしたりすると、自分の想像とは違ったものが出来上がったりするような…。そういった自分の手から離れたところで起こってしまった表現に強い関心があります。 中間 WOWの表現のスタイルって、意外とそういう側面がありますよね。自分はもともと他のプロダクションで映像作っていたから分かるのですが、表現は各デザイナーに任されている。管理されすぎていないというか、ゆるく感覚的に作っている印象があります。放任 といったら言い過ぎかな(笑)。 偶然性がプロセスの中に確保されている感じ。 中路 でも仕事の殆どは、逸脱できないというか、縛りのある中で作っていかなくてはならないよね? 実際のところ偶然性とか現象的なことはあまり取り入れられない。だから逆に偶然性の高いものに憧れるってことかな? 柴田 例えば実写の映像だと、思い通りに動かすことがほぼ不可能になりますよね。たとえばその場で演者が起こした表情とか、その瞬間を切り取って使うしかないですよね。狙っていては撮れない良いショットとか。CGでもそういった状況がたまに発生しますよね。試行錯誤している途中で、すごくよい表現が生まれたり。例えば使っているCGソフトのバグのようなものも表現につながったり。 中間 確かに、あまりカチカチに縛りを作らないというのは表現にとっても、表現するデザイナーにとってもよいことだと思いますよ。偶然性を寛容する制作環境であれば、デザイナー自身からも提案が出てくるようになる。

モーショングラフィックス座談会Vol. 2

参加メンバー:鹿野護 / 工藤薫 / 中路琢磨 / 森脇大輔 / 中間耕平 / 柴田大平 / 北畠遼 / 近藤樹 新しい映像体験と表現 鹿野 このあたりで、ちょっと話題を変えてみましょう。 これまで皆さんは色々な映像を見てきたし、実際に作ってきた。特にWOWはコンピューターグラフィックスが多いので、ソフトウェアのテクノロジーとは密接な現場だと言えます。 そうした中で、映像を見るハードウェアに大きな変化が生まれてきた。直感的に皆さんとしては、これから作りたい映像ってどんなものなんでしょうか? 北畠 僕としては、まず大前提として、技術的なところから着想するというよりも、やはり確固たる世界観を構築していきたいというのがあります。そうした大きな世界を作り出して、その中で綿密に細かく、ディテールを詰めていく。先程(Vol.1で)見た映像の中でも、細かい文字の繊細な動き一つにも手を抜いていない。そうした映像作りのアプローチは大事かなと思います。 中路 確かにそれは重要ですよね。そうした考え方でいうと、ヘッドマウントディスプレイのような、いわゆる全天球型映像のデバイス用に作り込んでいくのは、とても大変ですよね。これまでのディスプレイのように矩形でトリミングされているわけではないから。 作り込む範囲が、見る人を取り囲む360度全体に及ぶ。視界は見る人に委ねられるからストーリーの展開にも工夫がいるはず。 北畠 見る人がフォーカスするところを、映像のデザインとしてしっかりコントロールする必要がありそうですね。そこで見えているだろう部分を徹底的に作り込むという。 中間 全天球型の映像は、映像演出のあり方を大きく変える可能性がありますよね。映像のカットをどうするとか、構図とか、フレーミング、ライティングは、あくまでも四角いスクリーンありきの手法だと思うので。360度視野全体を、ストーリーとは関係ないところも含めて見せていく。 中路 視野をいかにコントロールするかはとても重要になりそう。見る人の身体的な振る舞いを、映像側で想定しながら作っていくような。何よりもフレームアウトができないですよね。ようするに、スクリーンの外側で見えない部分をいかにデザインするかって、演出においてとても重要ですよね。たとえば長い龍の映像を作るとして、これまでは一部分を見せることによって、巨大さや強大さを表現できていたので、全天球型ではそうもいかない。 工藤 ヘッドマウントディスプレイ(Oculus)のコンテンツでベネツィアの川を船で移動するというものがあるんですけど、臨場感がものすごいんです。見るという感覚ではなくて、まさに船に「乗っている」という感覚。見るのではなく体験している感覚ですね。 近藤 僕も先日同じような体験をしました。僕の場合はヘッドマウントディスプレイではなく、プラネタリウムのような半球型のドーム状のスクリーンだったのですが、まさに感覚を支配されているような気持ちになりました。全体を見回しながら鑑賞していると、姿勢がグラグラしてきて、5秒も立っていられない。 柴田 個人的にはそういう映像は、気持ち悪くなってしまってダメですね。気持ち悪くなるのが分かっているから、コンテンツの楽しさが伝わってこないというか。積極的に体験したいと思えないです。 工藤 自分も気持ち悪くなってしまいますね。とくにカメラが動いている映像は酔います。自分が意図していない動きはきつい。感覚と視界のズレのようなものが影響しているのかな。 中路 視界が完全に遮蔽されてしまうから、見るのに勇気はいる。でも気持ち悪くなる問題は、まだ演出方法が確立していないからというのもあるんじゃないかな。とにかく奥行きや没入感だけを高めようとして、カメラを強引に動かすものが多いから。そうじゃなくて、環境を作り込んでいくようなアプローチであれば、また違った体験になるような気がする。 北畠 見ている人のポジションをいかに保証するか、というのもあるのではないでしょうか。乗り物に乗っている設定を作り出して、視界の移動を見る人に予測させながら、ストーリーや世界観を展開していければ「見る不安」のようなものが減少すると思います。 中間 透過型のヘッドマウントディスプレイはまた違った可能性がありそうですよね。現実世界と仮想世界を組み合わせて表現できる。映像酔いも軽減されそうな気がします。それと、いずれはその透過度も映像側でコントロールできるようになるとしたら、最初は現実世界が見えているけど、次第に仮想世界に入り込んでいくような演出も可能ですよね。 中路 先程話しに出たドーム型のスクリーンも面白そうですよね。なかなか体験できる機会がないのですが、映像を投影する上でどんな特徴があるんでしょう。 近藤 じつはなかなか難しいんです。ドームに映像を投影するにはプロジェクターを使います。プロジェクターの映像ですから、環境が暗い場所で、明るい映像を投影できれば、はっきり鮮やかに映像が見えるわけです。しかしながらドーム型のスクリーンは、映像を投影するとドーム内で映像が照り返してしまうという問題があります。 中路 ということは、環境全体が明るくなってしまうということ?映像のコントラストが低くなる? 近藤 そうなんです。映像自体の明るさが環境に影響を及ぼして、映像のコントラストが下がってしまうというジレンマが発生してしまうんですね。プラネタリウムのように暗い映像がベースならいいのですが、通常の映像をそのまま投影してしまうと、どんどん光が回って、映像が白っぽく薄くなってしまいます。 一同 へぇ〜 鹿野 新しいデバイスは、可能性もある分、いろいろな問題も含んでいますよね。ただやはり四角形のフレームから解き放たれた映像は、我々にとって未知の世界だと改めて思いました。まだまだ映像の歴史は短いですから、これからどうなっていくのか不安な反面、非常に面白そうだなと思います。では今回はここまでにして、また次回により具体的にプロジェクトを進めていきましょう。

モーショングラフィックス座談会Vol. 3

参加メンバー:鹿野護/工藤薫/中路琢磨/森脇大輔/中間耕平/柴田大平/北畠遼/近藤樹 環世界 鹿野 今回は「世界」というキーワードが重要かな、と思っています。このプロジェクトの目的は映像を作ることだけれど、単にモーショングラフィックスを全天球にするということではないと思うんです。映像が持っている特性と、人間が認知する仕組みを裏側から考えながら作るほうが面白そうだし、そうしないと表層的な表現のチャレンジになってしまうのではないかと。その辺りは皆さん、どう思いますか? 工藤 メンバーから出たアイディアの中で、「自分の手をOculus Rift(オキュラスリフト)の中に入れたい」とか、「違うデバイスを使って、もう一歩踏み込んだ没入感を出したい」といった、表現として面白いものがたくさんありました。その辺りに取り組むと、さらに一歩進んだトライになるのかなと思います。 鹿野 なるほど。映像+アルファの部分ですよね。今回は映像を作るというよりも、世界を構築することがテーマになるのではないかという予感があるんです。なかなかよい言葉が見つからないのですが、たとえば「環世界」という言葉で表せないかなと。 一同 かんせかい… !? 鹿野 「環境世界」とも言われるらしいのですが、生物学で「環世界」という言葉があるんです。生物学者・ユクスキュルの著書『生物からみた世界』に「全ての動物は、それぞれ特有の知覚世界を持って生きている」と書かれています。要は「全ての動物は、違う世界を見ている」ということなんです。色や視覚、FPS(※1)が違う。そもそも、見えている形そのものだって違うかもしれない。そのくらい全然違う世界を見ているのなら、人間はたまたまこの世界を見ているだけだと捉えられるじゃないですか。例えば蝶には「紫外線」が見えているので、紫外線でしか見ることのできない花の中のパターンが見えている。花の形のピクトグラムが浮かんでくるような世界ですね。ユクスキュルは、「生物ごとにシャボン玉の様な環世界があり、それぞれの生物で全然違う世界がある」とも言っています。例えば、かたつむりって3FPSでしか世界を見ていないらしく…。 一同 ははは(笑)。低い! 中間 じゃあ、自分の中ではすごく早く動いているのかな。アイツ…(笑)。 鹿野 そうそう。だから彼らは、1秒間に4回以上振動している物体は、静止していると認識するらしいですね。かたつむりが移動してくる方向に、高速で振動する棒を立てると、止まっているものだと勘違いして乗ってきて、吹っ飛ばされるらしいとか。 一同 なるほど。おもしろい! 鹿野 なので、生きている世界がまったく違うんですよ。 中間 1秒間に4回って意外と少ない…(笑)。 鹿野 もうひとつ面白いなと思ったのが、犬が歩く時は犬が足を動かすけれど、ウニの場合は足がウニを動かしているらしいんですよ。足の方が主体になって動いている。こんな感覚、人間だと想像しにくいですよね。 一同 へー! 鹿野 こうした例は極端かもしれませんが、実は人間も同じゃないかと。それぞれみんな、微妙に違う世界を見て生きているかもしれませんよね。例えば、人間にとって普遍的だと思われている時間や空間も、性格や文化によって変わってくるものだと思っています。 生物ごとにも違うし、人間ごとにも違う。全天球型の映像は、視覚というものを通じて「どの世界を捉えているか」というのを再体験する可能性を持っていると思います。映像を作るというよりも、未知の世界を構築して、その世界を体験できることが映像プロジェクトの裏テーマとしてあったらいいですね。新しい世界を認知できるような映像表現の可能性を、頭の片隅に置いておきたいな、と。 興味のある分野の専門家をお呼びして、いつかこのメンバーでじっくりお話を聞いてみたいと思っているんですよ。そんなインタビューやフィールドワークなどの活動を、このプロジェクトの一環としてやっていきたいと思っています。今は水面下で、座談会やらディスカッションをやっているけれど、もっとアクティブな活動にしていきたいですね。映像を考えたり、絞り込んでいったりする時も、自分たちが学べて、面白がれるようなネタを上手く取り入れられるよう、進めていければいいなと思います。引続きよろしくお願いします。 次回は、WOWメンバーによる企画出し ※1 FPS…Frames Per Secondの略。1秒間に画像が何回書き換えられているのかを表した単位。数値が高いほど、動画がなめらかに動いているように見える。

モーショングラフィックス座談会Vol. 4

参加メンバー:鹿野護/工藤薫/中路琢磨/中間耕平/柴田大平/北畠遼 視点 中路 前回( Vol.3)の「環世界」の世界を構築するという話を踏まえ、みんなに考えてもらったアイデアについてディスカッションをしていきたいと思います。アイデアが重複しているものが多くありますね。多いのは、「Powers of Ten」(※1) 系。ミクロからマクロに引いていったり、寄っていったりするもの。例えば広々とした宇宙空間から、すごく狭い所に移動するのを全天球で体感できるようにしてみてはどうか、とか。あとはサウンド系が多いですね。 鹿野 サウンド系? 中路 環境の中で音は重要だ、という考え方です。立体的な音を作り出し、映像とリンクさせることで、音も物質として捉えることができるんです。サウンド系のアイデアは、ビジュアライザーとかいろいろありますね。アイデアをジャンルに分けると、「環境を作る考え方」と「現象を作る考え方」。ジェットコースターのような人を喜ばせる「エンタメ系」。あとは、データをビジュアライズしたり、カメラを高い位置に置いて自分の首が伸びた感覚を作ったり、視覚的な体験をどう感じられるか、という「実験系」のアイデアですね。 鹿野 アイデアの幅が多岐にわたっていますね。大きく分類したとして、一番多いアイデアのグループはどういったものですか? 中間 「実験系」と「高度表現系」ですね。 中路 前回、鹿野さんから出た「視点を変えるアイデア」も多いですね。虫の目線でつぼみの中から見ている、という企画もあります。これらの手法をストレートに実施するのではなく、純粋に美しく、楽しいビジュアル空間を作る。その背景に、「こんな世界を見ている動物がいるかもしれませんよ」と描ければいいんじゃないかな。 鹿野 なるほど。いわゆる「科学ドキュメンタリー」ではなく、あくまでも作品としてCGやモーショングラフィックスが完結して、裏にそういうテーマがあるというのはいいですね。 中路 他に面白そうなものは、異次元の空間。重力のバランスがおかしくして、空と海を上下逆転させて、海から足が生えているとか。マウリッツ・エッシャーのように自分のパースが狂っていたり、違うパースに軸があったりとか。日本画も、ただぼかすだけで遠近感を作るじゃないですか。そういった視点の取り方は、面白いかもしれないですね。 鹿野 絵や映像を作るとき、一点透視とか二点透視のような遠近法の手法がありますよね。一点透視って、精神的にも哲学的にも、強く巨大な概念として存在していると思うんですよ。その大いなるものに焦点を当てて、透視図法を逆手に取ったような表現も面白いかもしれない。 工藤 球体を作って逆さにするだけでも、空が下になって不思議な空間になりそうですよね。 鹿野 視覚から脳に伝える間に欠損がある病気で、直線だけ認識できないことがあるらしいんですよ。視覚に対して、自分が絶対に体験できないものを体験する、といったこともやれそうだね。 北畠 Oculusを逆さにかけるだけでも、体感できますよね。視界を上下反転させるだけで、外した後にぐらっとするらしいですよ。 中路 そもそもOculusの視点は、人間本来のものと少し違うからね。 中間 リアルタイムで合成して、補正できたら近づけられるかも。 工藤 同じ人間同士でも、一人ひとりの環世界は違うかもしれない、という可能性はあるんですかね? 鹿野 絶対違うと思う。僕は、自分が見ている青と、工藤くんにとっての青も違うんじゃないかって思いますよ。見えている世界が相手と同じかどうか…。いつもそれを考えて不安になるんだけど、脳で補完されているから、コミュニケーションが成立している。でも実際には、全然違ったものが脳内で展開されているんじゃないかな。以前、認知科学の先生から「見ているものは、記憶と混ざって作られている」という話を聞いたんです。 中間 本当ですか!?それはすごいですね。 鹿野 すごい数の記憶がコピペされ、パッチワークのようにつぎはぎされて、見ている世界が作られていく。だから真ん中は速くて、端の方へいくと、遅くなるっていうズレが生じるんですよ。恐らく複雑すぎるシーンだと、脳が勝手に想像して、作っている可能性があるんですね。そう考えると、いつも見ている景色なんて、脳が適当に作っているのかもしれないね。 中路 特徴のない絵を見ると、最初に目に入る場所ってみんなバラバラになるじゃないですか。山や海、木など、いくつかポイントがある絵を見たとしても、どこを最初に見るかといったら、それも人によってバラバラなんです。全天球のいいところって、視点が限定されずに、自分が見ているところと、他人が見ているところが違うってところにあるんじゃないかな。 工藤 視界が360度もあるなら、どこでも好きに見ていいですもんね。 中路 それも表現がいろいろあるな、と思っています。例えば、フェイスマッピングなどを手掛けている、浅井さんのプロジェクトって「この場所を見てください」というのが明確なので、映画に近い表現ですよね。要は、大体みんな同じところを見るけれど、周りの環境を360度で補完するイメージ。ストーリーを展開させる作品と、どこを見てもいい自由な世界で、見ている人がどんな行動をするのか分からない作品とでは、作り方がまったく違う。だから、始めの段階で、どうやって表現するのかを決めた方がいいな、とは思いますね。 北畠 どこで何をやるかと、デバイスを何にするかもまだ決まっていないですよね。高度表現系とか景色系の表現って、Oculusで想像通りに再現できるのかな。 鹿野 Oculusだけでなく、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)は技術革新がどんどん進んでいくでしょうね。HMDで没入感がうまく出された映像は、とても強い「体験」になりますよね。例えば、箱の上に立たされて谷底に落とされるだけの単純な表現でも、よりリアルに体験できる。だから、人間にこれまでの映像だけでは働き掛けられなかった、新しい感覚みたいなものを、Oculusを使った映像体験に盛り込める可能性がある。みんながこれから作る映像と、新しい感覚が重なり合って、これまでにない表現と体験が可能になるかもしれないですよね。それは新しいエンターテインメントの在り方の提示でもよいだろうし、人間の認知からは想像できなかったような実験的な表現でもよいかと思います。 次回は、引き続きWOWメンバーによる企画出し ※1 Powers of Ten…イームズチェアなどで有名な、チャールズ&レイ・イームズ夫妻による、約9分間の短編映画。公園でピクニックしている男女を真上から撮影し、だんだんとカメラが上空に上がっていく。遥か宇宙のマクロの世界に到達した後、逆方向にカメラが下がっていき、男性の体細胞のミクロの世界へと入っていくという、歴史的な映像作品。

モーショングラフィックス座談会Vol. 5

参加メンバー:鹿野護/工藤薫/中路琢磨/中間耕平/柴田大平/北畠遼 360度コンテンツのエンタメ性と実験性 鹿野 Vol.4 の座談会で、「エンタメ系」と「実験系」の二つを軸に置いて、今回のプロジェクトを進めていくことになりました。じゃあ、エンタメの企画ってどんなものがあるかな? 中路 音と連動させる、サウンドの企画が多そうですね。 中間 「旅」や「移動」をする企画も多い印象です。 中路 Oculusは、ジェットコースターのような動きや速さを感じられるシチュエーションに、音、風、匂いなどをプラスすれば、一気にリアリティが増しますよね。 北畠 宇宙空間の企画だと、特にそれが感じられそうです。海の中にダイブして、深く潜っていくのも分かりやすそうですね。 中間 動きによってリアルを感じる、ということですよね。やっぱり、ジェットコースターと同じなのかな。 中路 世界が上下反転するだけで、三半規管がおかしくなりますしね。 柴田 俺はVR(バーチャルリアリティ)の映像を作ったことがないから、完成図が想像しづらいけど、やってみたら面白そうなものはいっぱいありますよね。とりあえず、みんなで作ってみたらいいんじゃないですか? 中間 VR効果が強いとか、気持ち悪いとか、体験してみないと分からないこともあるから、簡単なプロトタイプを作って、どう感じるのかはやってみてもよさそうですね。 中路 視点が移動する映像がいいのか、その場に留まる方がいいのか、そういったことも大きく影響するから検証してみたいね。 中間 実験映像作家のトニー・ヒルって知っていますか?昔ちょっと流行ったんですけど、「 A Short History of Wheel」(※1)のようにカメラをリグに取り付けて、180度ぐるっと回転させていくと、どんどん違う場面に切り替わるんですよ。土の中に潜ったら、反対側の世界に出てくる、っていうのも面白いかも。 (※1:ヨーロッパを代表する映像作家、トニー・ヒルによる実験映画。邦題は「車輪の歴史」。車輪が回転するたびに、時系の変化が展開される。) 北畠 360度コンテンツではないですが、360度の実写映像で、ブランコに乗っている自分の足が映り、空に向かって360度回転すると、周りの世界が変わっている、というのもありましたね。 鹿野 ちょっと違うけど、カイリー・ミノーグのMV「 Come Into My World」も、360度映像だったよね。 工藤 ミシェル・ゴンドリーが、監督している作品ですよね。モーションコントロールカメラで撮影して、一周するごとに新しいカイリー・ミノーグが増え、最終的には4人になっている、という。 中間 一つの空間の中に異なる時間軸が混ざっているっていうのは面白そう。360度を時計みたいに考えて、24時間の一日の景色が360度、きれいに繋がっているとか。もしくは180度で変えて、前を見たら昼間、後ろを見たら夜の世界が広がっている、とかね。 柴田 ワイプとかでも、不思議な空間が作られそう。 工藤 360度を何かに置き換えるって、面白いですね。 中間 ある地点で一周したら、場所が変わるとか。場所でもよさそうだね。そういえば、ダンサーの企画が面白いな、と思ったんだよ。 北畠 一人のダンサーの助走から着地までの一連の動きを、フレームごとにキャプチャで撮ってつなぎ合わせた、連続写真のような世界観ですよね。フレームごとにスライスして、フレームとフレームの間に入り込んだら、時間の軌跡を見渡せそうですね。(参照: stroboscopic motion) 中間 一瞬を時間に置き換えたら、どう見えるのかな。 中路 確かに、どこでも自由に見渡せるから、人が見たくなるような空間じゃないとだめですよね。 中間 そうそう。視点はこちらから決めないで、流れで見たらズラーッてなっているのが、ちょっといいなって思いました。 鹿野 昔の絵巻物って、横が時間軸になっていますよね。異時同図といって、異なる時間を同じ場面に描いているんです。今はこういった図法を見かけないですが、やってみたら面白いかもしれない。同じ時間が全て、その場に組み込まれていて、見方によってはその時間を捉えていく、というのは確かにある。 柴田 (全企画を指して)これ…。今、どの企画にするか、決めるのが難しいですね。 工藤 最初に話が出たように、とりあえず作ってみますか? 鹿野 そうですね。最初から作り込まずに、ワイヤーフレームや簡単なシェーディングをした映像でも、空間の捉え方はできるので、面白そうなものからやっていきましょうか。 柴田 企画書だけ見て、面白くなさそうなものでも、作ってみたら面白いかもしれないですしね。逆もあると思いますし。 中路 じゃあ簡単な実験として、誰かと組んでやっていきましょう。 鹿野 どの企画をやるかは、このメンバーで「面白い」と思った企画に、一人6票投票しましょうか。まずは老若男女、誰が見ても分かるエンタメ性の高い「エンタメ系」。すごく実験的なことにトライする「実験系」。この二軸でアイデアを分類して、その中で投票数の多いものを試してみましょう。あと、「実験系」とは別に、投票の多かった「簡単な実験系」も同時進行で進めていきましょうか。 今回で、モーショングラフィックス座談会は終了となります。今後は、座談会で選ばれた企画の制作段階に移行します。今後の展開にもご注目ください。

モーショングラフィックス座談会後記 Vol. 1

熱い議論を交わした座談会を終え、多数のアイデアから10案を選抜。発案者を中心としたチームに分かれ、プロトタイプの制作を開始。実現可能か、面白いコンテンツになり得るか、検証を実施しました。座談会後記では、プロトタイプの映像や資料、試行錯誤の模様をお伝えします。 モチーフは、歴史的な映像作品『Powers of ten』 まず、モーショングラフィックス座談会 Vol.4 でも話題になった、チャールズ & レイ・イームズ夫妻による短編映画『Powers of ten』をモチーフにしたアイデア「トラックバック/アップ映像」。『Powers of ten』は、公園でピクニックをしている男女を真上から撮影し、だんだんとカメラが上昇。遥か宇宙のマクロの世界に到達した後、逆方向にカメラが下降し、男性の体細胞のミクロの世界へ入っていく、歴史的な映像作品です。 本アイデアは『Powers of ten』同様、カメラが一軸で引いたり、寄ったりする表現にアレンジを追加。ビル群から空に上がり、地面まで落ちていくと地面を通過し、天地が逆になった別世界に到達。地面から空を目指して下降し、地面に向かって上昇後、再び元の世界に戻ります。このアイデアから得られたことは三つ。 ・ 一軸で真っ直ぐ進んだり、上がったりする表現の気持ち良さ。 ・ 狭い所を抜け、広い所に行く(またその逆)際に感じられる没入感。 ・ ある空間を抜けると、別世界が存在する考え方。 日本画の平面世界を駆け抜けた、従来の映像表現 次に、東海道五十三次の街道を彷彿とさせる日本画の世界を、さっそうと駆け抜けていく作品「Nihonga」。二次元の平面的なグラフィックを立体的な空間に再構築。奥行きのある平面世界を飛んでいく没入感は、全天球(360度)映像だからこそ得られたものでした。あまりにもシンプルな構造をしていたため、当初は面白いコンテンツになり得るか確信がないまま制作しましたが、予想に反して結果は良好。「意外に面白かった」など、発展が期待できるポジティブな意見が多く挙がりました。 「リアルタイムに同期させる作品」「実験的な作品」「音の作品」など、どのアイデアを選択するか悩んでいたさなか。本アイデアをきっかけに、「今まで培ってきた経験を生かし、映像表現で勝負する」新たな手応えを掴みました。このアイデアから得られたことは三つ。 ・「奥行きがある空間を飛ぶ」という少ない情報だけでも、没入感が得られた。 ・パーティクルの葉も、立体的に感じられた。 ・平面的なグラフィックは培ってきた技術を生かしやすいため、従来通り制作すればクオリティの高い作品に仕上がる可能性が高い。 大きく立ちはだかる「酔う」問題 プロトタイプを制作したことで多くの学びを得ましたが、Oculus(オキュラス)などのヘッドマウントディスプレイで鑑賞すると酔ってしまう、避けられない問題が発生。原因として考えられたことは三つありました。 ・映像が進むスピードの速さ。 ・意図していない方向に映像が進んだり、回転したり、日常生活では体験しないカメラの動き。 ・FPSが低いため、Oculusを動かすと、見ている映像にタイムラグが生じる。 まず、スピードについて。通常と同じ考え方で作った映像では、カメラの動くスピードが速すぎて視認が追いつかないことが判明。また、16:9の映像は、角度だと約110度の情報のみ。視野を360度に広げると情報量は3倍に増加し、どこを見るかは人によってさまざまです。例えば、エキストラの人物がビルの中を歩くシーン。通常、人物の存在を認識できないほどのスピードで通り過ぎるため、視聴者の多くが人物を見過ごします。しかし、全天球映像ではスピードを遅くさせる必要があるため、人物を注視する可能性が高くなります。どこを見られても欠点がないよう配慮し、重要でないシーンは必要以上に遅くせず、特に注目して欲しい場面ではゆっくりさせるなど、目的に合わせてメリハリを付け、視点を誘導することが重要になります。 心地良く鑑賞できるよう視点をコントロールすると、レンダリングの時間は大きく変化します。その違いは通常の映像と比べ、およそ3倍。上下を含むと6倍。立体視する場合は、さらに2倍の12倍になります。膨大な時間を費やすことからも、長尺の作品は業界全体的にまだまだ少ないと考えられます。 最後にカメラの動きに関して。意図していない、もしくは予測していない動きをされると気分が悪くなることがあります。例えば、こちらのアイデア『異次元空間』。海が横ではなく縦に広がり、水面から飛び出たドアの前に一人の男性が立っている、という異様な光景。カメラが横に一回転し、元の位置に戻ります。表現したかった異次元世界は没入感が増したものの、現実での体感とギャップが大きく感じられ、酔いやすさが増加。「酔う」という生理現象は、改めてデリケートな問題であるということを再認識させられました。 意図していない方向に動いても、あまり酔わないものとして、アトラクションのジェットコースターが挙げられます。これは目の前にレールが見えるため、進む方向が自ずと予測できるから。全天球映像でも同じ原理を用い、カメラの行き先を明確にし、視点を誘導させることで酔う問題を軽減。またアクションが発生する際、物体が光ったり、カメラを停止させたり、何かの始まりを予感させる動きで視点を誘導することにしました。このような動作を積極的に取り入れることにより、酔いや疲労感を解消します。 上記に加え、選抜した10案から学んだことがもう一つあります。それは、個々のアイデアは面白いけれど「一般公開するには長編、もしくはストーリーに落とし込む必要がある」ということでした。「培ってきた技術を生かしやすい平面的なグラフィックであれば、従来通りクオリティの高い作品の完成が望めるだろう」という手応えのもと、第一弾はムービーベースのアニメーションに決定。カメラは決められた動きをし、視点を動かせば見たい方向を選択できるため、インタラクティブ要素が50%。残り50%は、決められたレールを走る印象になります。

モーショングラフィックス座談会後記 Vol. 2

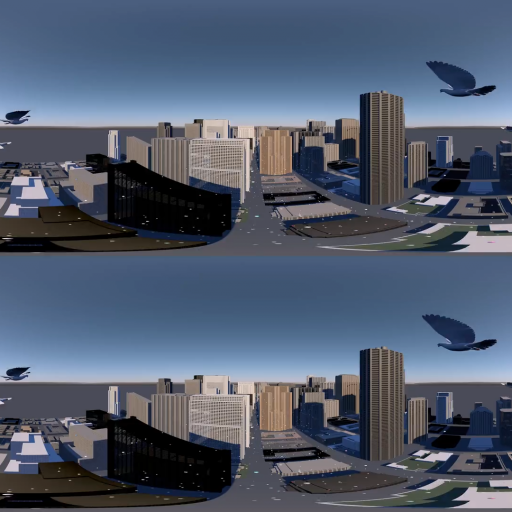

選抜した10案の検証を経て、クオリティの高い作品を完成させるため、今まで培ってきた技術を生かした「映像表現」に立ち戻ります。改めて、中路・森脇・工藤を中心メンバーに据え、検証結果を踏まえた新しい企画を考案していきます。座談会後記 Vol.2 では前回に引き続き、プロトタイプの映像や資料、試行錯誤の模様をお伝えします。 ヘッドマウントディスプレイと時間 ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)を使って何ができるかを考えたとき、キーワードになったのは「時間」でした。「時間」を切り取った世界をHMDで見てみるとどうなるか…?例えば夜景を撮影する際、シャッタースピードを速くすると、車のライトなどの動く光は点になり、逆にシャッタースピードを遅くすると、光は流れる線になります。光や雪が静止する世界の中を歩く様子を想像し、表現方法を模索。しかし、高解像度のリアルな画を現在のデバイスで再現するのは困難だということ、一作品目として発表するには内容が分かりづらいなど、さまざまな要因から断念しました。 「目に見える世の中を、HMDを通して視点を変え、新たな体験をしよう」という意識が強く、再考したアイデアは花火や水しぶきなど、現象的なものが多く挙がりました。面白くなる確信がある一方、「作品として成立するのだろうか」という懸念が残ります。「一つひとつのアイデアは面白い。それらを繋げて、一つの作品に完成させるためにはどうすればいいのだろう?」と、中心メンバーが新たな企画を持ち寄ることになりました。 ストーリーの必要性 新たに企画を持ち寄り、議論を重ねることにより、「あらゆるアイデアを繋げ、一つの作品を完成させるにはストーリーが必要不可欠」という結論に至ります。そこで、中路がストーリー性を軸にしたコンテ制作に着手。同時に、CGで作られた世界にHMDで入り込むことで、一番VRの世界を効果的に感じられるのはファンタジーであるという考察のもと、ファンタジー要素もコンテに織り込みました。これを期に、アイデア単体ではなく、ストーリーを軸にした作品へと大きく方向転換しました。 中路のコンテをベースにアイデアを肉付けし、第一弾のコンテが完成します。テーマは「浮遊感」。日常的な部屋から始まり、部屋が傾くと無重力空間に変化。部屋中の物が空中に放り出され、宇宙へと移動します。宇宙ステーションから上下にビル群がある異世界に移動し、ビルの屋上に着地。他にも海や遊園地などが展開され、最終的には最初の部屋に戻ってきます。しかし、ストーリーの必要性は確信に繋がったものの、テーマを意識して演出した「浮遊感」が酔う原因となり、不快にさせてしまう問題が残りました。 カメラを固定する決断 「浮遊感」は「酔い」とのバランスが難しいと判明し、工藤を筆頭にした仙台チームは、二本のテスト映像を制作しました。 一つは上下に街があり、カメラがぐるぐると回転する作品。空を飛ぶ気持ち良さと、軸が歪んだ異空間で、どこにいるか分からなくなる感覚が面白いのでは、と仮定して制作。しかし、実際は目線誘導がないカメラの回転はかなりの気持ち悪さを与え、スピードをいかに遅く改良しても気持ちが悪く、「回転させること」が酔う原因に直結していることが明らかになりました。本映像をきっかけに「回転させない」という大きな決断を下しました。 もう一本のテスト映像では、「飛ぶ表現」「カメラを回転させない」「スピードを遅くする」などにトライし、問題点が改善されるのかを検証しました。ビルの谷間を鳥と飛んで行く感覚と、広い空間から狭い隙間へ視野が狭まる体感が心地良い映像。WOWにとって「カメラを直進させるだけ」という単純な動きは、今までにない試みとなりました。しかし、それ以上に「回転させないこと=酔いの原因を少しでも避けること」が最重要と考え、カメラを固定。目線は自由に動かせますが、飛ぶ方向は自分でコントロールできません。最小限に抑えたアニメーションなので、表現に刺激が足りないと感じるかもしれませんが、全天球(360度)映像で酔ってしまう人は必ず存在します。刺激の強い作品より、酔いやすい人でも楽しんでもらえるコンテンツにすることを目標の一つに定め、酔わない映像の作り方を試行錯誤しました。 当初作成した映像は、ただビルの中を直進するのみ。テストしていく中で、鳥や風船を追加したところ、没入感や空間感が増加しました。実際にHMDで体験すると、鳥と共に空を飛ぶ感覚が得られます。HMDでどのように見えるかは、PC上ではシミュレーションができないため、大まかに制作した後、HMDで確認し微調整を繰り返しました。また、VRでは直進しながら上がったり下がったりするアニメーションが効果的だということ、前後に移動するスピード感や高所の体感が分かりやすいことも新たに判明しました。 暗闇を背景にするメリット 物語の方向性が決定し、ブラッシュアップしたコンテを作成。Vol.1で先述した通り、全天球映像では、目線を誘導させることが必要不可欠。その方法として、霧のように何も見えない状態から物体を出現させることで注意を引き、視線を誘導できるのではないかと仮説を立てました。また、暗闇でも同様の効果が得られると考え、プラネタリウムで全天球映像を上映した事例を参考に、宇宙を意識したストーリーを採用。同時に全天球映像のレンダリングは、通常よりも6倍の時間を要しますが、背景を黒にすることで情報量が減少し、時間の短縮にも繋がりました。

モーショングラフィックス座談会後記 Vol. 3

企画の立案から始動し、一年にも渡るプロセスをお伝えしてきた「Beyond Motion Graphics」プロジェクトは、ひとつの集大成となる作品を完成しました。タイトルは『Tokyo Light Odyssey』。東京の夜の街並みや、東京タワーなどの象徴的なシーンが登場し、自らの体が丸ごとその世界に飛び込み、夜の東京を冒険する全天球型モーショングラフィックスです。今回で最終回となる座談会後記Vol.3では、ドーム型スクリーンの投影テストや展示風景の模様をお届けします。 プラネタリウムでの投影テスト HMDのみの展示では、鑑賞できる人数が制限されるため、より多くの人に体験してもらえるよう、直径6メートルのドーム型スクリーンを設置しています。同じ映像でも視聴環境によって見え方が異なるため、双方の違いを楽しんでもらうよう意図しています。ドームで展示するにあたり、投影テストを常設のプラネタリウムで実施。ブラッシュアップする点の洗い出しを行いました。ドームとHMDの大きな違いは、体験者が視野を移動できるか否かにあります。視野の移動ができないドームでは、没入感がより感じられるカメラワークと演出を重点的に検証しました。例えば電車のシーンでは、後半にかけてカメラが加速し、車内を駆け抜けます。電車=宇宙船が遥か上空の宇宙へ飛び出す感覚を意識し、電車のシーンから惑星のシーンへ切り替えました。また、東京タワーが登場するシーンでは、本来正面から東京タワーが迫ってくるところを、下からせり上がってくる感覚におもしろさを感じ、消失点を下に変更するなど、シーンの特徴に合わせて調整を重ねました。他にも、ドームで鑑賞した場合のテンポ感の違いから、尺の長さを調整。惑星のシーンではカメラの回転を取り入れ、ダイナミックな演出を目指しました。「回転」を頻繁に使用すると、酔う可能性が高まりますが、クライマックスであること、そしてわずかな時間だけに使用することを条件に、酔わないよう配慮して取り入れました。 直径6メートル、ドーム型スクリーンでの試写 プラネタリウムでの試写を終え、改善点をブラッシュアップ。ICCにドーム型スクリーンを設置し、実環境での投影テストを実施しました。しかし、スクリーンの大きさや展示環境が異なるため、見え方に大きな変化がありました。一つは視聴位置です。プラネタリウムで視聴する際は、視聴する位置が座席で決まっていますが、ICCでは床に寝転んだり、クッションに座ったり、入り口付近で立ち見をしたりと、視聴する場所によって人の目線の高さはさまざまです。特にこのような展示では、入り口で立ち見する人の方が多いと予想されたため、入り口付近が優先的に見やすくなるよう、消失点を下げるなどの調整を行いました。二つ目は、プロジェクターの性能の相違でした。映像の肝であるコントラストと明るさが異なるため、明るいコントラストを付け、ビビットになるよう彩度を上げて調整しました。 傍観する作品から体感する作品への発展 WOWの過去作品には、『Tokyo Light Odyssey』同様、東京の夜をテーマにした作品があります。2008年のミラノサローネで開催された「Tokyo Wonder」のために制作し、東京の持つパワーや美しさ、儚さを理屈ではなく、見て感じてもらうことを表現した『Lights and Shadows』です。「視界いっぱいに東京の夜を堪能してもらうこと」を目指し、プロジェクター以外の光を一切遮断した暗闇の空間で、8メートルの超横長スクリーンに投影しました。当時と比較すると、現在の映像技術は大きく発展。HMDやVRゲーム機が一般販売され、それらを使用することで仮想的な世界は現実味を帯び、より身近な存在になりました。「自分たちが制作した作品の中に入ってみたい」という好奇心から、「観客として傍観する東京の夜(Lights and Shadows)」を「主人公として体感する東京の夜(Tokyo Light Odyssey)」に発展させたものが本作になります。 「Beyond Motion Graphics」プロジェクトはまだまだ研究途中で、『Tokyo Light Odyssey』はその大きなプロジェクトの一作品。オリジナルの全天球作品という初めての試みは、各々のデザイナーの経験値を上げ、次作へのポテンシャルを高めました。また、座談会で断念したアイデアは新しい可能性として残り、これから枝分かれして成長させていきます。今後の挑戦も、引き続きwowlabでお届けします。まずはICCにて、VR表現の新たな可能性を探求する360°映像『Tokyo Light Odyssey』をご体験ください。 作品概要 夜のとばりに包まれた高層ビルの光、街頭のネオン、電車や道行く車のヘッドライトから家々 が湛える暮らしの灯りまで、暗闇から現れる星屑のような街の断片を浮遊しながら、東京という都市の新たなビジョンへと至る、全天球型のモーションクグラフィックスを5分間に凝縮。視聴環境は、HMD装着による全天球映像体験と、直径6メートルのドーム型スクリーンに投影された映像を見上げて鑑賞するインスタレーション作品の2パターンで体験可能。

Epilogue

一年にわたる試行錯誤を繰り返し、集大成となるWOWの全天球オリジナル映像作品『Tokyo Light Odyssey』が完成。

作品概要

夜のとばりに包まれた高層ビルの光、街頭のネオン、電車や道行く車のヘッドライトから家々 が湛える暮らしの灯りまで、暗闇から現れる星屑のような街の断片を浮遊しながら、東京という都市の新たなビジョンへと至る、全天球型のモーションクグラフィックスを5分間に凝縮。視聴環境は、HMD装着による全天球映像体験と、直径6メートルのドーム型スクリーンに投影された映像を見上げて鑑賞するインスタレーション作品の2パターンで体験可能。